Kongress „Ethik und KI“ in Tübingen

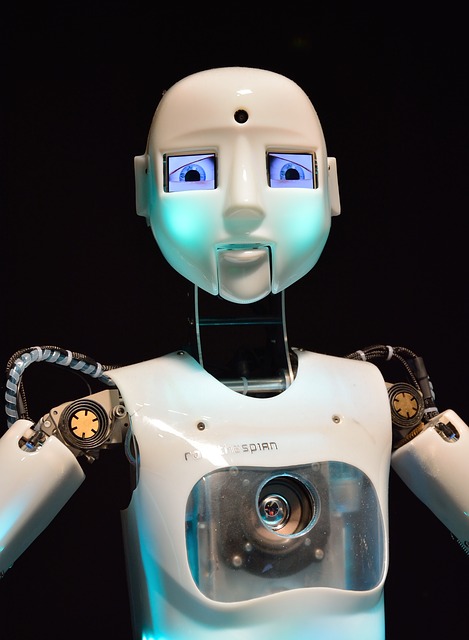

Diskussion ethischer Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz Die Entwicklung künstlicher Intelligenz ist rasant und brisant zugleich: Algorithmen, die für uns entscheiden, und die Fähigkeiten von Maschinen, die uns Menschen bereits heute übertreffen, werfen viele ethische Fragen auf: Wie sollte sich ein autonomes Auto im Alltag verhalten? Welche Regeln gelten zukünftig für Roboter? Wie gefährlich ist die Entwicklung einer Superintelligenz? Über diese Kernfragen der Digitalisierung diskutieren führende Köpfe aus Wissenschaft und Praxis auf dem diesjährigen HumanIThesia-Kongress am Samstag, den 28. Oktober, mit Vertretern von Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Die Tagung wird gemeinsam von der Integrata-Stiftung, der Giordano-Bruno-Stiftung und dem Weltethos-Institut Tübingen veranstaltet. In einführenden Vorträgen am Vormittag beleuchten Experten den aktuellen Stand der Entwicklung und erklären, warum ein breiter ethischer Diskurs dringend notwendig ist. In darauf folgenden Workshops werden verschiedene Themenfelder gemeinsam ethisch beleuchtet. In der abschließenden Podiumsdiskussion am Nachmittag steht die Frage im Mittelpunkt, wie das Thema in die Zivilgesellschaft …